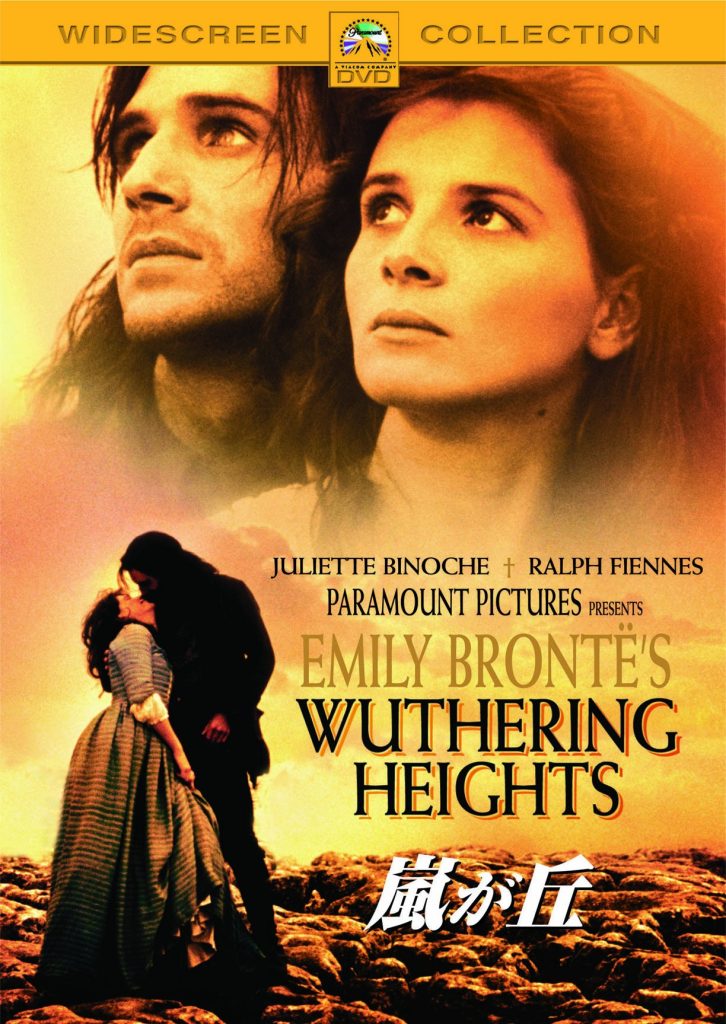

・エミリ・ブロンテ「嵐が丘」2025.6.29

人間の深淵を覗き込む「嵐が丘」

恥ずかしながら、若い頃は海外文学に触れる機会が少なく、歳をとってから多く読み始めました。今手に取ったのはエミリ・ブロンテの「嵐が丘」です。解説によると、「リア王」や「白鯨」と並び、英語で書かれた三大悲劇の一つに数えられる作品です。シェイクスピアの「リア王」や「マクベス」は既に読了済みです。

ヨーロッパでは悲劇作品が多いのはなぜでしょうか?「嵐が丘」は、出版された19世紀初頭、その複雑な構成から酷評されました。しかし、エミリの天才性ゆえの複雑さは、人間の深淵を鋭く描き出した表現の深さとして、後世の文豪たちに評価され、世界的な名作となりました。

エミリが育ったイギリスのヨークシャー地方は荒涼とした気候であり、彼女自身もロマン主義文学(個人の感情を重視する抒情的な文学)に親しみ、母親の早逝、再婚しない牧師の父、寄宿舎暮らし、姉妹の病死など、悲劇的な人生を送りました。こうした背景が、彼女の作品に暗い影を落としているのかもしれません。

「人間の深淵」という概念は、日本ではあまり馴染みがありません。ヨーロッパでは、人は本来邪悪さを持つ存在(人間としてコントロールされるべき本性)であると考えられています。キリストの死や懺悔を通して神に許しを請うという思想も根強いです。ヨーロッパでは「善」と「悪」が人間の深淵として強調され、小説や戯曲に悲劇が多く登場するのも必然と言えるでしょう。

ちなみに、日本の古典文学では、「四季の移ろい」「愛欲」「心中」「仇討ち」といったテーマが頻繁に描かれています。